茨木市

文化財��愛護会

令和6年度の広場

令和7年1月 投稿

昭和35年『観光いばらき』鳥瞰図絵解き

本会理事 木村威英

描きこまれた「記録と記憶」

この鳥瞰図は昭和35(1960)年に茨木市役所が作成したパンフレット『観光いばらき』に掲載された市域の鳥瞰図です。パンフレットは昭和37(1962)年にも作成され、鳥瞰図が掲載されます。わずか2年の差ですが、この間に新幹線のレールが敷かれ(開通は昭和39年)名神高速道路と茨木インターチェンジもほぼ完成(栗東・尼崎間開通は昭和38年)。昭和35年の鳥瞰図は茨木市域が、市歌に歌われる「産業栄える新興の都」へ変貌を遂げる直前の姿を伝える貴重なものです。

製作の「六曜社」は大正の広重と讃えられた鳥瞰図絵師、吉田初三郎の工房です。初三郎は昭和30年(1955年)に亡くなっていますが、技法や製作方法は受け継がれています。

作画技法は「初三郎式絵図」と呼ばれる独特のもの。大胆にデフォルメを加え、広い範囲を一望できる鳥瞰図を作成しました。この図では茨木市域を詳細に描くと同時に東は京都、西は神戸までが画面に納まります。初三郎は鳥瞰図製作にあたっては該当地の風土や歴史を事前に調べ、さらに現地に入って取材を行いました。『観光いばらき』でも、聞き取り調査によって得られたと思われる知見が描きこまれています。他の資料や記録と重ね、この図の「絵解き」を試みました。

名産品の数々と市域の重要施設

この図には社寺や古墳などがその特徴を捉えて描かれていますが、多くの名産品も絵入りで紹介されています。都市化によって姿を消したものがほとんどですが、現在もその伝統を伝えるものもあります。また、当時の重要施設として描かれたものにも歴史を刻んで現在に至るもの、姿を消したものがあり、茨木市の歴史を知る貴重な資料となっています。

『観光いばらき』鳥瞰図の元データは、新修茨木市史第三巻付図3として出版されたものです。茨木市文化財愛護会「50年のあゆみ」の表紙絵に使用した画像を拡大し、第42回「郷土民俗資料展」で解説を加えてパネル展示しました。

昭和24年に廃川となった茨木川が実際は「川」の機能を残していることなどもわかります。来場者から「記録には無くなったと書いてあるのに、子どもの頃、川で遊んだ思い出があって不思議だった」という声を聞きました。

また、旧桑原紡績所の上流に描かれているのは

車作水力発電所ではないか?

と指摘をいただくなど、読み取れていない

情報もまだ多く残っているようです。

参考文献・引用元

新修茨木市史 第3巻「通史Ⅲ」

同 第6巻「史料編 近現代」

同「図説地理 近現代の茨木」

同 資料集2「村誌 Ⅱ」

同 資料集16「新聞にみる茨木の近代Ⅳ」

同 資料集19「新聞にみる茨木の近代Ⅴ」

〇独活・寒天・藍野塾

加藤彌三一「太田誌」(第5部) うど小屋の写真は北川都代子さんより提供

〇ケシ

二反長半「戦争と日本阿片史 阿片王二反長音蔵の生涯」

倉橋正直「日本の阿片王 二反長音蔵とその時代」

〇京阪神急行京都線

京阪電気鉄道「京阪百年のあゆみ」

◎茨木カンツリー倶楽部、日本たばこ産業株式会社、京阪グループ、茨木市観光協会、茨木市立郡山小学校などホームページからも情報を得ています。

令和6年12月 投稿

第42回郷土民俗資料展 展示パネル紹介

文明開化から町制施行まで

明治6年(1873)に計画された鉄道路線は現在の経路とは違っていました。作付制限や神社の樹木伐採、墓地の移転など、この路線変更に翻弄された沿線住民に注目しました。

また、明治31年(1898)の郡制施行によって三島郡の「郡都」となった茨木町をとりあげました。

田園都市構想と大阪万博

戦争で疲弊した日本が新しく生まれ変わろうとする機運のなか、昭和23年(1948)茨木市が誕生。全国的な地方財政危機のうねりに飲み込まれながらも、昭和34年(1959)茨木市基本計画が発刊され、財政危機を乗り越え、田園都市茨木の実現にまい進した姿を見ました。

『観光いばらき』鳥瞰図

鳥瞰図作家吉田初三郎の工房六曜社の作品をとおして、1960年代の茨木を「鳥瞰」しました。京都や大阪までも描き込まれた空間把握や大胆なデフォルメに特徴があり、「初三郎式絵図」ともいわれています。

この図は、現地調査をもとに市街地や公共施設、観光地や地域ごとの名産品までが手に取るように描かれていますが、説明はついていません。今回の展示ではこれらの絵柄の絵解きを試みました。

*このパネルの詳細は、制作者が別途「歴史の広場」に掲載します。

%E3%80%8D_JPG.jpg)

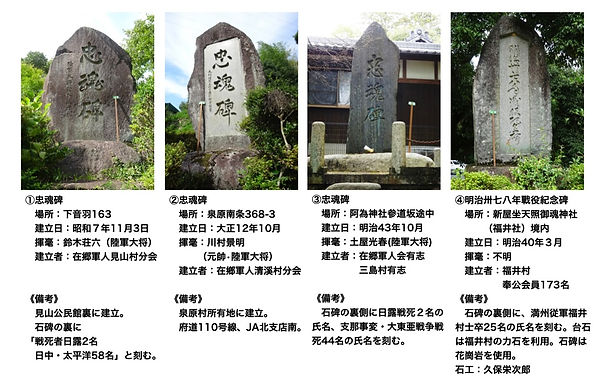

近代茨木の「戦争に関する記念碑(忠魂碑など)」

市内には多くの戦争記念碑が残されています。戊辰戦争、西南戦争、日清日露戦争、第一次大戦、太平洋戦争と日本の近代は戦争の歴史でもあります。これらは全国に1万5千基とも2万5千基ともいわれるほど多く残されています。市内にも16基の忠魂碑が残されています。

忠魂碑は戦前、天皇への忠義のために死んだ兵士の魂を英霊として称えたもので、反戦意識の高まりから1960年代までに撤去されたものも多いといいます。忠魂碑が地域社会のなかで、戦意高揚に利用された史実を後世に伝えるためにも、戦争の歴史遺産として保存する必要があります。

*このパネルの詳細は、制作者中井晃氏による

令和6年12月投稿

をご覧ください。

江州音頭と古い蓄音機

盆踊りは明治初期には風紀上、規制の対象となった時期もありましたが、明治以降は地域の結束を高める行事として行われ、今でも夏の地域行事として実施されています。

盆踊りの「音頭」には、北摂地域では「江州音頭」や「河内音頭」�、茨木の山間部では「浄瑠璃音頭」の地域もあります。「~音頭」の調べは、昭和初期のラジオや蓄音機の普及にともない、小唄勝太郎の「東京音頭」など全国に流布したものもありました。

茨木初の浪速少年院

大正12(1923)年、少年法・矯正院法が施行され、それにともない東京府と大阪府に全国で最初の少年院が設置されました。�その一つが浪速少年院です。なぜ、茨木の郡山に設置されたのか、そこにはいくつかの条件がありました。

近代国家の司法行政の一環を担う施設の意義から、当時の更生保護の考え方、今に至る経緯を『矯正院から少年院へ 浪速五十年の歩み』『麗日 浪速少年院創立100周年記念誌』からみてみました。

また、会員から提供された資料も展示しました。

近代茨木の学校教育

復員後、玉島小学校で教鞭をとった教師の手記『梅桜の思い出』を題材に、生活から発見する学びを大切にする新教育運動に取り組み、子どもたちの元気な活動の様子を見つめる一人の教師の眼差しを描きました。

また、明治21年(1888)の島下郡21ヶ村組合立高等小学校に始まる養精中学校の歴史を、明治・大正・昭和と移り変わる学校教育のあり方の中でまとめました。

会員提供の『梅桜の思い出』とともに、参考にした学校の周年記念誌や大正時代の学業操行成績表などの資料も展示しました。

いろいろ旧三島村の風景

フリースペースでの展示後、7階の会場でも展示しました。

明治22年(1889)に西河原村、太田村、耳原村、田中村、戸伏村、中城村、総持寺村が合併して三島村となり、昭和23年(1948)、茨木市の誕生によって三島村は茨木市になりました。

古い三島地域の様子と今に至る変化の姿を興味深く見ていただけました。

令和6年12月 投稿

近代日本の戦争に関する記念碑(忠魂碑など)

本会理事 中井 晃

明治以降、多くの戦争を経て、全国各地で戦争記念碑が建立された。明治10(1877)年に西南戦争に勝利して、明治政府は中央集権国家の体制を確立する。明治22(1889)年に発布された憲法で、大日本帝国は天皇が主権を有し、統治権を総攬する国家と定義された。

大日本帝国は日清戦争(明治27(1894)年~8年)から始まり、日露戦争(明治37(1904)年~8年)、第一次世界大戦(大正3(1914)年~7年)、満州事変(昭和6(1931)年)、日中戦争~アジア・太平洋戦争(昭和12(1937)年~)と、相次ぐ戦争を経て昭和20(1945)年に崩壊した。

国立歴史民俗博物館が平成15(2003)年にまとめた報告によると、戦争記念碑は全国に15,942基、大阪府内には357基とある。しかし、森田敏彦著『兵士の碑 近代大阪の民衆と戦争』では、全市町村の平均建立基数は8~9基で、市町村数は3,300余りであるので全国の建立数は25,000基を超えると推定する。府下には466基確認され、数は更にもう少し増えると述べている。茨木市の戦争記念碑は18基で、吹田市の9基、高槻市の9基、摂津市の6基を上回っている。

市内で確認された数は、北摂地震で失われた称名寺の供養塔、弁天宗「冥應寺」の万国戦争受難者慰霊塔を含めて18基だが、まだ漏れている記念碑もあると思われる。また、石碑以外に奉納額や絵馬も少数だが確認される。

府下で確認された466基では、明治10年、西南戦争の記念碑が最も古い。大半を占めたのは日露戦争(明治三十七八戦役)の「戦役記念碑」で、次に1920年代から増える戦死した兵士を神霊としてたたえる「忠魂碑」、そして太平洋戦争後の戦死者を追悼する「慰霊碑」へと続く。私が現地を訪れ撮影したのは上に掲げた市内に現存する石碑16基。

分析

茨木市の戦争記念碑16基を分析してみると下記のようになる。

■建立地

神社境内(鳥居附近)8基・小学校校庭5基(現在1基は公園、もう1基は神社に移設)

神社とその周辺に多いのは村の産土神にお詣りして入営する習わしがあり、氏神が出征兵士とその家族にとって心のより所となっていたことのあらわれと考えられる。

中学校や女学校(現在の新制高校の前身)には無く小学校に集中しているのは軍国主義、天皇崇拝を幼い子どもに植えつけるためだろう。小学校に奉安殿が置かれたことも頷けられる。

■建立年

各戦争の何年か後に建立。日露戦争の場合、終戦直後の明治38年に1基、39年に2基建立。

■建立者

帝国在郷軍人会6基・地元有志4基・

多くの碑の建立者となっている「帝国在郷軍人会」は、明治43(1910)年、陸軍省田中義一課長(後に第26代内閣総理大臣)の発案により、創設された退役軍人の全国組織。戦時の動員に即応できる在郷軍人の軍事教育を主な目的とした。陸軍省に本部、府県に支部、市や郡に連合分会、町村に分会が置かれた。昭和期には300万人の会員を有したが昭和20年の敗戦で解散した。

■揮毫者

上級軍人7基

川村景明2基、鈴木荘六2基、一戸兵衛

塚本起男、田中義一(陸軍大将)

政治家3基

田中義一(総理大臣)、田村英(茨木市長)

森芳太郎(春日村長)

*川村景明 :

元帥陸軍大将。華族。嘉永3年生~大正15年没。

*鈴木荘六

陸軍大将。第4代帝国在郷軍人会会長。

慶応元年生~昭和15年没。

今後の課題 戦争記念碑の保存管理

戦後80年近く過ぎた今日、戦争記念碑も建立から長年の月日が経ち劣化や損傷が発生している。称名寺境内にあった戦没勇士48名を祀った供養塔は北摂地震で倒壊し、個人の建立(願主 高倉信治郎・チヘ夫妻)のためか現在再建の計画は無い。

記念碑の周囲の草取りや清掃、献花などは遺族会や自治会有志によって行われているが、高齢化が進み、滞るケースも生じてきている。記念碑は行政の管轄外にあり、政教分離の原則から援助金の支給も難しい。しかし、これらの戦争に関する記念碑は、顕彰や慰霊という建碑の意図とは別に、近代日本の歴史の証言者としての価値を持つものでもある。戦争遺跡が次々に姿を消している現在、戦争の時代を後世に伝える教材として見直すことはできないだろうか。

石碑以外の戦争記念物

茨木市内の戦争に関する記念石碑の分布図

安威地下トンネル(埋もれつつある茨木の戦争遺跡)

戦争遺跡である旧日本海軍の地下トンネルが茨木市安威・桑原地区に3群、11本ある。正式名は「大阪警備府軍需部安威倉庫」で、昭和19(1944)年から掘削工事が始まった。現在、各トンネルの入口は崩落しており正確な位置確認はすでに困難である。航空食、パラシュートの生地、軍服、航空機部品などが格納されていた。桑原橋の西側にあるトンネルは4本で1本はそれぞれ高さ3m、幅3.5m、長さ110mで奥でE型に連結。入口付近と思われる所に大阪府・茨木市連名の説明板が設置されており、そこには「建設にあたっては、強制連行された朝鮮人が苛酷な労働に従事させられた。このトンネルは完成を見る��ことなく敗戦を迎えた」と記されている。

箕面忠魂碑訴訟とその影響

戦争記念碑が注目されたのは政教分離をめぐる違憲訴訟を通してだった。これが昭和51(1976)年、箕面市の市民が原告となって提起した憲法訴訟「箕面忠魂碑訴訟」である。

箕面小学校の隣接地に遺族会が所有する忠魂碑があった。箕面市は小学校の増改築に際し、隣接地の忠魂碑を移転する必要が生じたため、箕面西小学校横の土地を7,882万円で購入し、ここに忠魂碑を移転し土地を遺族会に無償貸与した。さらに、忠魂碑の慰霊祭には市長等が出席した。

原告はこれらの行為は憲法20条「信教の自由と政教分離の原則」に反し、遺族会は89条に規定される「宗教上の組織若しくは団体」にあたるとして2件の訴訟を起こした。これは戦死者を「忠魂…忠義を尽くした魂」と宣揚し軍国主義を肯定しようとする宗教的な施設が公費によって維持されることに対して問題提起するものだった。一方、戦死者を悼み想う象徴として忠魂碑を守る遺族などからは大きな反発を招くことと��なる。

大阪地方裁判所は忠魂碑に宗教的な意味を認め違憲とする判決を下した。しかし、大阪高等裁判所は忠魂碑の宗教的性質、遺族会の宗教団体としての性格を否定し住民側が敗訴。その後、最高裁判所が住民側の上告を棄却し、忠魂碑への公費支出は合憲という判例が確定した。 この訴訟以後、行政に「忠魂碑」に関わることが住民に対立を招くものと認識され、意義・位置づけについての十分な対話がなされないまま「触らぬ神にたたりなし」と放置される状況となっている。

令和5(2023)年 調査時現在 称名寺の供養塔は北摂地震で倒壊

令和6年8月 投稿

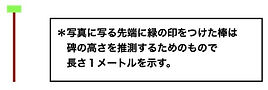

巡礼街道、三咲町にある二つの道標

本会理事 木村威英

1 十字路の道標

国道171号線と、府道茨木亀岡線が立体交差する西河原西交差点の近くに、道標が残り、総持寺・勝尾寺間の巡礼街道と、南北に続く茨木街道支線が交わる十字路がここにあったことを示します。寛政九(1797)年と設立年代のわかる茨木市内の道標では最古のものでもあります。

三咲町は安威川と茨木川の堤防、そして国道171号線に区切られた三角形のところ。元々ここは三つの村の村境であったことが名の起こり。これに地形が「岬」に見えるというところを重ね、めでたい「咲」の字を用いて「三咲町」となりました。並行し流れていた安威川と茨木川がここで合流したこと、同時期に軍用道路を母胎とする現在の国道171号線が引かれてできた区画が三咲町です。

道標(みちしるべ)は道路標識のようなものですから、旅人に必要な情報を提示することが本来で、総持寺から勝尾寺に向かう人、勝尾寺から総持寺に向かう人に道案内をしています。しかし、この道標の作者は残った二面も空白のままにしませんでした。南側には設立の年月と、御自身の俳号? そして、北側には句が刻まれています。

考えてみると、旅人は石の道標に道を問いながら歩き、道標は旅人に目的地はこちらですよと答える石です。五七五にすれば「石に問い 石の答える みちしるべ」というわけです。しかし、これでは単なる説明文になってしまいます。

作者は下五に「野分かな」と、秋の烈風を詠みこみました。秋九月(現在の暦では10月頃)の季語であるとともに、人と石の対話が、風と石の対話へと転じ、この道標の場所の風光へも句の内容を広げることになります。

寛政年間の詳細な地図はありませんが、明治時代の地図からもこの十字路近くの様子が読み取れます。安威川の堤防は現在の西河原公園のところで道標から300メートルほど東、堤防の竹やぶまではずっと田んぼです。北はなだらかに高度をあげながら田んぼが続き、はるか彼方に十日市村の集落が見えます。茨木川はこの西の所で南へ曲がって流れていたので、南側も田んぼの中に道が続いて、田中村へ。鉄道の土手も明治9年まではありません。西側だけは堤防が近くにありましたが、南北方向は遠くまで視界を遮るものが無かったのです。吹きさらしの十字路に、この道標はぽつねんと立っていました。野の草を吹き分ける秋の烈風が「野分」、田んぼの稲を波打たせて風が十字路を吹き抜けるとき、聞こえてくるのは風の音か、石の声か? 地図とこの句を重ねると往時のそんな風景が目に浮かんできます。

道標は上部にも文字が刻まれています。昭和58年に「わがまち茨木 道標編」にまとめられた調査の折にも読み取りに苦労されたところ。「亀」と「禽(とり)」ではないかと当時の川端康成文学館長の本庄宗正氏が見解を示されました。方角を示すのに十二支を用いることは一般的でしたが、北は子、南は午です。禽が十二支の酉(鶏)ならば西のはず。そもそも亀は十二支に居ない動物。

これは十二支ではなく四神(しじん)の霊獣をもって南北を示したもの。東の青龍(せいりゅう)・南の朱雀(すざく)・西の白虎(びゃっこ)・北の玄武(げんぶ)。玄武は黒い亀(亀に蛇が絡みついたような図が知られる)です。禽が朱雀、亀は玄武��とすると南北に符合します。都の南大門が朱雀門。キトラ古墳の南壁と北壁の壁画も鳥と亀。素直に「南・北」と示すのが親切でしょうが、それではつまらない…という知識と感性を持った方が、この道標をデザインされたということになります。二百年も昔、この道標に刻む文字を、ちょっと洒落たものにしたいと考えていた博識な風流人。どんな人だったのだろうと想像するのも楽しい道標です。

2 分かれ道の道標

十字路から西に行ったところ、勝尾寺(五日市村)の方から来た人が迷いそうな分かれ道があり、ここにも道標が立っています。総持寺から来た人はそのまま進めばよいので、片方だけに教えればよい所です。四角柱の道標なら一面だけで済むことになります。

ところが、この道標も残りの三面に文字が刻まれています。どんな人が、どんな想いで作ったものか。想像を広げる手がかりを与えてくれる内容を紹介したいと思います。

現在、茨木川の堤防沿いに南下した道は無くなり、この道標は171号線のすぐそばになりました。

碑文を見ると道標が畑田村の重兵衛の菩提を弔って建てられたものらしいということがわかります。道標を建てると困って��いる旅人に道を教える「善根功徳」を積むことになりますので、追善供養というはたらきが期待されたのかもしれません。

さて、気になるのは「之を建つ」という「香具連中」とはどんな人たちだったのかというところ。二つの読み方ができます。ひとつは「香具(こうぐ)商人」の同業者組合。匂袋(においぶくろ)・薫物(たきもの)に使う材料を扱う商人のグループ。もう一つの読み方は「香具師(やし)」の同業者組合。この分かれ道に道標を建て、重兵衛の名を刻む意味があったのはどちらなのか?

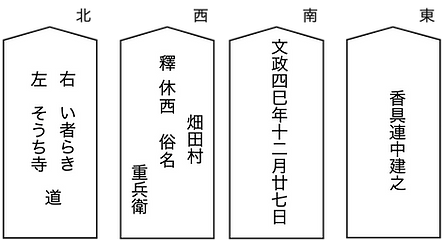

「江戸行商百姿」より

江戸時代の後半、香具師は祭礼・縁日で集客のための芸を披露し、商品を売っていました。落語「がまの油」の主人公を思い出していただけたらと思います。このような仕事には取り仕切り役も必要になります。重兵衛はそんなポジションにあった人ではないでしょうか。あちこちの寺社の祭礼にあわせて旅していた香具師、重兵衛を慕った人たちがこの道標の作り手だったと考えた方が、筋が通るように思います。茨木神社の祭礼に向かう香具師も、総持寺の観音さまの縁日で店を開く香具師もここを通りました。重兵衛の菩提を弔うとともに今日の生業が首尾良く行くことを願掛けしたかもしれません。香具師に限らず、多くの行商人が往来していたことは、江戸期の記録や地域の伝承にも残っています。

フーテンの寅こと、車寅次郎がトランク下げてこの分かれ道に通りかかる。道標の「香具連中建之」の文字に気づき「釋休西 俗名重兵衛」にそっと手を合わせてから先を急ぐ。そんな映画のワンシーン…これは想像しすぎでしょうか?

参考文献

新修茨木市史 第8巻(資料編地理)

*三咲町を構成する五日市村の領域は、集落から離れた飛び地です。

現在の住居表示で「五日市」とされる場所とはつながっていません。

わがまち茨木「道標編」(増補版)

花咲一男「江戸行商百姿」三樹書房